2.8.2025

Bildung

Sich der eigenen Freiheit besinnen und die Welt gestalten – das wäre angesagt

Begegnung,Bildung,Gesellschaft,Kultur,Wissen,Wissen fürs Leben

Was bedeutet Schicksal, was ist Vorsehung? Es sind belastete Begriffe! Sie kommen aus den Religionen. Dort ringen aufgeschlossene Vertreter um eine dem modernen Menschen angemessene Deutung. Zuletzt geschehen in Salzburg bei den Disputationes.

Weil sie mit den Krisen unserer Tage nicht mehr zurechtkommen, wenden sich wieder mehr Menschen an die Religion. Dort treffen sie auf den Kampf um die Deutugshoheit zwischen Traditionalisten und modernen Stimmen. In Salzburg traten Christentum, Buddhismus und Islam „in den Ring“. Sie haben alle dasselbe Problem. Die Menschen sind verunsichert. So viel Not, so viel Elend. Krieg in Europa und in Nahost. Wie kann das sein? Hat Gott denn gar nichts mehr zu melden? Gibt es ihn überhaupt? Oder führt er am Ende Regie? Die Erklärmuster der verschiedenen Weltreligionen gehen eigene Wege.

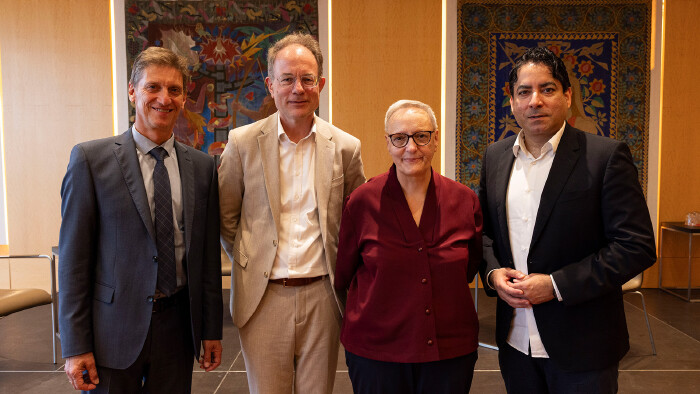

Die Salzburger Disputationes werden jedes Jahr mit viel Gespür von der gebürtigen Feldkircherin Dr. Claudia Schmidt-Hahn in Szene gesetzt. Frauen und Männer aus Wissenschaft und Kultur haben sich im Rahmen der Salzburger Festspiele 2025 der Frage nach dem Schicksal gewidmet.

In diesem Blog:

- Alles bereits vorherbestimmt?

- Karma statt Vorsehung

- Menschen, die Gott spielen

- Zu den Personen

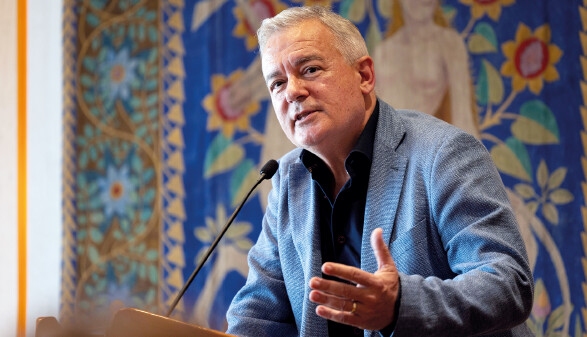

Die Stimme des Islam klingt moderat. Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (53) unterrichtet seit 2010 Islamische Religionspädagogik und ist seit 2011 Leiter des Zentrums für Islamische Theologie sowie Principal Investigator des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ an der Universität Münster.

Alles bereits vorherbestimmt?

Etwa 90 Prozent der Muslime sind Sunniten. Sie alle eint der sogenannte sechste Glaubensgrundsatz. Er umfasst den bedingungslosen Glauben an das Schicksal. Er steht zwar nicht im Koran. Aber „Gott hat alles schon vorherbestimmt“ – die meisten Muslime glauben das. Das hat weitreichende Konsequenzen.

In der Reihe "Wissen fürs Leben" lädt die AK namhafte ReferentInnen aus Philosophie, Psychologie, Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu Vorträgen nach Feldkirch ein, die auf unserem Youtube-Kanal erhalten bleiben.

Khorchide begründet den sunnitischen Glauben an das Schicksal historisch. Als der Prophet Mohammed 632 gestorben war, führte die Frage der Nachfolge letztendlich zum Krieg zwischen dem Stamm der Haschemiten und dem der Umayyaden. Als deren Anführer 658 auf dem Gebiet des heutigen Irak Mohammeds Nachfolger und Schwiegersohn Ali zur Schlacht fordert, legitimiert er sein Vorgehen mit Gottes Willen: „Gott hat es uns erlaubt, bis hierher zu kommen“, sagt er seinen Soldaten, „sonst hätte er es doch verhindert. Lasst uns also einfach den Plan Gottes vollenden.“ Vom letzten oströmischen Kaiser lernten die Muslime zudem, dass ein weltlicher Herrscher der „Schatten Gottes auf Erden“ sein kann.

Für seine Freiheitstheologie wird Mouhanad Khorchide unter Glaubensbrüdern angefeindet. © Erika Mayer, Disputationes

„Der Wille Gottes“ muss seither für vieles herhalten. Wenn Gott so eingreift, gibt es keine Kausalität. Selbst die Frage nach dem Bösen in der Welt lehnen derart gläubige Muslime rundweg ab. Sie hadern nicht mit Gott, sie stellen seinen Willen nicht in Frage. „Selbst alles Böse erscheint uns nur so“, so trösten Muslime sogar Kranke: „Gott will nur Gutes mit Dir!“

Khorchide vertritt kein derart autoritäres Gottesbild. Er interpretiert Schicksal nicht als Vorherbestimmung. „Gott meint es gut mit uns. Er inspiriert uns.“ Im Idealfall „wird der Mensch so zur Hand der Barmherzigkeit Gottes. Wir Menschen aber sind frei, seine Inspiration anzunehmen.“ Für diese Freiheitstheologie wird Khorchide unter Glaubensbrüdern angefeindet. Sie nennen es Häresie. Dabei gab es die ersten Ansätze bereits im 8. Jahrhundert.

Doch Khorchide kennt den bedingungslosen Gehorsam von Kindesbeinen an. Er wuchs in Saudi-Arabien auf. „Dort galt der Gehorsam gegenüber der Königsfamilie wie der Gehorsam gegenüber Gott.“

Karma statt Vorsehung

Begriffe wie Verhängnis oder Vorsehung finden sich im klassischen Buddhismus so nicht. „Die Idee einer transzendenten Instanz kennen wir nicht“, sagt Dr. Carola Roloff, Tibetologin und buddhistische Nonne. „Stattdessen sprechen wir von Karma für die Tat und Dukkha für Leid, Alter, Krankheit und Tod.“

Erfahrungen prägen den Menschen in diesem Leben und darüber hinaus. Die Kausalität verstehen Buddhisten als Naturgesetz. „Taten führen zu Folgen“, sagt Roloff, „nicht anders als in der Physik.“ Allem Leid liegt die Verblendung zugrunde. Dabei besitzt der Mensch besitzt die Fähigkeit, sich schrittweise aus inneren und äußeren Zwängen zu befreien. Weil sie nicht von einer Instanz vorherbestimmt ist, bleibt die Zukunft offen. Die entscheidende Frage lautet nicht „was wird wohl werden?“ sondern „was machen wir daraus?“.

„Taten führen zu Folgen“, sagt Roloff, „nicht anders als in der Physik.“ © Erika Mayer, Disputationes

Weil nach buddhistischer Überzeugung alles voneinander abhängt, prägt das, was Einzelne sagen, denken und tun das gesamtgesellschaftliche Leben. Leid und Verantwortung werden nicht nur als Last, sondern „als eine Chance zur Veränderung begriffen“, führt Roloff aus. Ihr Fazit: „Wir sind die Früchte der Vergangenheit und die Architekten unserer Zukunft.“ Ist der Mensch frei? Ja, sagt sie, „es ist unsere Freiheit, mitfühlend zu handeln, selbst in einer komplexen Welt.“

„Statt die Vorsehung zu verwerfen, könnten wir nach der Hoffnung fragen.“ Es sei die Freiheit jeder Person, mitfühlend zu handeln, selbst in einer komplexen Welt. Diese Freiheit stehe allen Menschen offen.

Menschen, die Gott spielen

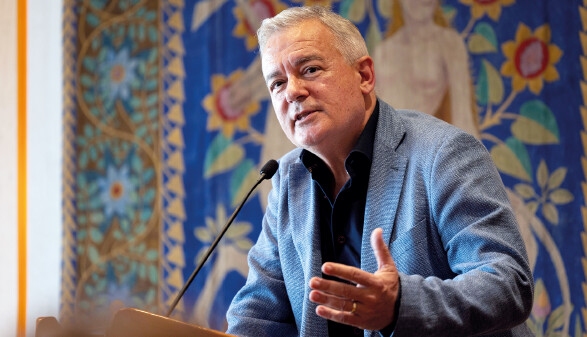

Mit erstarkenden konservativen und autoritären Kräften kämpft auch das Christentum. Menschen, die meinen, den göttlichen Willen genau bestimmen zu können, drängen auf die Bühne. Aber in den Augen des Dogmatikers Univ.-Prof. Dr. Jan-Heiner Tück überspringen sie einen wichtigen Vorbehalt: „Kein Mensch kann die Perspektive Gottes einnehmen.“ Tut er es doch, vergreift er sich am unbegreiflichen Geheimnis Gottes. „Autokraten, die sich als Instrument der Vorsehung verstehen, sakralisieren ihre Politik". Hitler etwa hat sich als Gottes Werkzeug betrachtet.

„Wenn US-Präsident Donald Trump nun sagt, dass er durch die Vorsehung Gottes vor der tödlichen Kugel bewahrt worden sei, ist das eine legitime fromme Selbstdeutung des Attentats am 13. Juli 2024. Wenn er aber gleich anfügt, die wunderbare Errettung sei geschehen, um Amerika wieder groß zu machen, ist das eine unstatthafte Usurpation des Gottesnamens."

Jan-Heiner Tück: „Kein Mensch kann die Perspektive Gottes einnehmen.“ Tut er es doch, vergreift er sich am unbegreiflichen Geheimnis Gottes. © Eva Mayer, Disputationes

In den christlichen Kirchen ist die Vorsehung ein uralter Begriff und oft genug missverstanden worden. Deshalb sagt Türk zunächst einmal, was es nicht sein darf: Die Vorsehung ist nicht zu verwechseln „mit einem strikten Determinismus, so als läge im Archiv der Ewigkeit das Video unseres Lebens bereit, das nur abgespielt wird“. Sie ist auch kein Fatalismus. Gott ist kein Uhrmacher, der die Welt wie ein Uhrwerk aufgezogen hat. An die Vorsehung Gottes so zu glauben, dass sie die menschliche Freiheit fördert und begleitet, „bedeutet, Gott und Mensch nicht nach dem Modell der Konkurrenz, sondern nach dem Modell des dialogischen Zusammenspiels zu denken.“

Der Mensch ist Türks Überzeugung frei, mitzuspielen. Aber wie frei ist er wirklich? Schließlich prägen ihn Herkunft und Milieu. Mit Viktor Frankl antwortet Türk: Was immer dem Menschen widerfährt, er kann sich immer entscheiden, wie er sich dazu verhält.

So beschreibt Tück die Einladung des christlichen Glaubens. „Wer lieber in der agnostischen Reserve bleibt und den Stimmen der Religionskritik glaubt", dem legt er einen Text des Autors Peter Handke nahe: „Das Zuschauen ist etwas, das wir alle brauchen …. dass uns jemand zuschaut auf eine umfassende Weise, wie man sich vielleicht das von Gott vorstellt, nicht?, dass Gott eigentlich durch das Zuschauen... dass das seine einzige Macht ist, denke ich mir manchmal so als Gedankenspiel: die einzige Macht Gottes ist, dass er uns zuschaut – und wenn wir uns gewärtig machen, dass Gott uns umfassend zuschaut, wären wir alle total besänftigt.“

Zu den Personen

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (*1971) ist seit 2010 Professor für Islamische Religionspädagogik und seit 2011 Leiter des Zentrums für Islamische Theologie sowie Principal Investigator des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ an der Universität Münster.

Dr. Carola Roloff (*1959) ist Tibetologin, Buddhologin und buddhistische Nonne. Seit April 2025 ist sie Senior Research Fellow im Bereich „Pluralistische Dialogische Religionspädagogik“ an der Universität Hamburg.

Univ.-Prof. Dr. Jan-Heiner Tück (*1967) ist seit 2011 Vorstand des Fachbereichs Dogmatik und Dogmengeschichte und stv. Vorstand des Instituts für Systematische Theologie und Ethik an der Universität Wien.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

27.8.2024

Bildung

Ilija Trojanow: Gemeinsam Utopien wagen

Wir sollten wieder Utopien entwickeln. Der deutsche Autor und Übersetzer Ilija Trojanow meint dieses „Das kann doch nicht alles gewesen sein“. Der Satz greift Herrschaftsstrukturen an: Der neoliberale Kapitalismus ist wie die Herrschaft von früher davon überzeugt, dass er ohne Alternative ist. Was für ein Irrtum!

27.1.2025

Bildung

KI, Emotionen und Daten: Prof. Moore im Interview

Im Interview warnt Professorin Phoebe V. Moore vor der Verwechslung von künstlicher mit menschlicher Intelligenz und betont die Risiken der übermäßigen Datensammlung am Arbeitsplatz. Sie plädiert für mehr Skepsis gegenüber KI und fordert, den Menschen statt der Technologie in den Mittelpunkt zu stellen.

18.3.2025

Bildung

Berufsbegleitend studieren: Laras Erfolgsweg

Lara Bischof studiert berufsbegleitend Betriebswirtschaft an der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) über das BFI der AK Vorarlberg. Mit ihrem Studium sichert sie sich neue Kompetenzen für die Textilbranche.

3.7.2025

Arbeit

Arbeit als Lebenselixier

Ein Gespräch mit Mag. Barbara Knittel über den Wert von Arbeit, die Freiheit im Alter – und den Sinn von Muße.