13.10.2025

Bildung

Unsichtbare Frauen in der Forschung: Von „John“ bis zum Matilda-Effekt

Bildung,Frau,Gesellschaft,Wissen

Frauen prägen die Wissenschaft – doch oft ohne Anerkennung. Elf Johns, aber nur fünf Frauen erhielten bisher den Nobelpreis für Physik. Der Matilda-Effekt zeigt, wie die Leistungen von weiblichen Forscherinnen bis heute übersehen werden.

Stell dir vor: Du entdeckst etwas Bahnbrechendes – und deine Errungenschaft wird nicht gesehen oder gewürdigt. Klingt unfair? Willkommen im Alltag vieler Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen.

Seit 1901 wurden 227 Nobelpreise für Physik vergeben. Davon sind fünf Preise an Frauen und 222 an Männer verliehen worden. Allein elf Männer namens John durften sich über diese Auszeichnung freuen.

Dass in insgesamt 124 Jahren nur fünf Frauen einen Nobelpreis für Physik erhalten haben, ist schon schlimm genug. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen, sie sichtbar machen und ihnen die Anerkennung schenken, die sie verdienen.

Fünf Frauen und 222 Männer

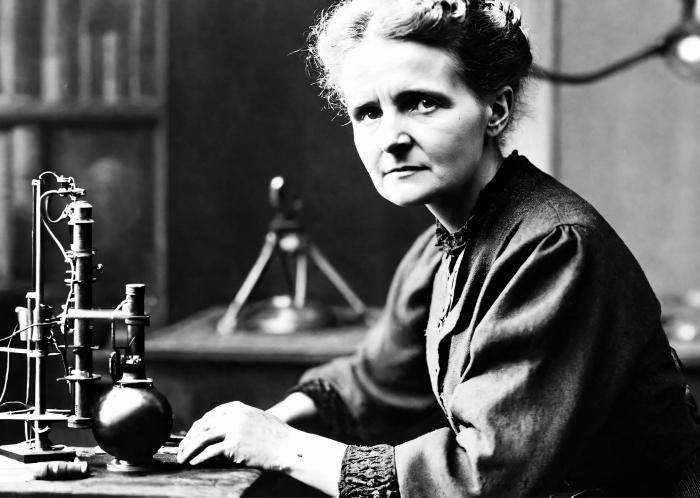

Marie Curie (1867 – 1934) aus Frankreich

Im Jahr 1903 erhielt Marie Curie als erste Frau überhaupt, zusammen mit ihrem Mann, den Physik-Nobelpreis als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes für ihre Arbeit über radioaktive Strahlung. Danach wurde es still.

Maria Goeppert-Mayer (1906 – 1972) aus Deutschland

Erst 60 Jahre später kam die nächste Frau dran. Maria Goeppert-Mayer erhielt als zweite Frau, zusammen mit Johannes Hans Daniel Jensen den Physik-Nobelpreis für ihre Entdeckung der nuklearen Schalenstruktur.

Donna Strickland (1959) aus Kanada

Und wieder Jahrzehnte später: Donna Strickland wurde zusammen mit Arthur Ashkin und Gérad Mourou im Jahr 2018 der Physik-Nobelpreis für die Entwicklung einer Methode, mit der sich hochenergetische, ultrakurze optische Pulse erzeugen lassen und für bahnbrechende Erfindungen im Bereich der Laserphysik, verliehen.

Andrea Ghez (1965) aus den Vereinigten Staaten

2020 wurde der Physik-Nobelpreis an Andrea Ghez, als vierte Frau, zusammen mit Roger Penrose und Reinhard Genzel für die Entdeckung eines supermassereichen kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie verliehen. Dieses Objekt galt als schwarzes Loch. Also ein Bereich, in dem die Schwerkraft alles anzieht, sogar Licht.

Anne L'Huillier (1958) aus Frankreich und Schweden

Sie erhielt den Nobelpreis für Physik 2023 gemeinsam mit Pierre Agostini und Ferenc Krausz für die Entwicklung einer Methode, mit der man extrem kurze Lichtblitze – sogenannte Attosekunden-Lichtimpulse – erzeugen kann. Mit diesen kann man beobachten, wie sich Elektronen in einem Material bewegen.

Zwischen diesen Namen liegen Generationen von Frauen, die wissenschaftlich Weltbewegendes leisteten – und doch unsichtbar blieben. Das nennt man den „Matilda Effekt“.

Der Matilda-Effekt: Wenn Frauen verschwinden

Der sogenannte Matilda-Effekt beschreibt genau das: die systematische Unsichtbarmachung weiblicher Forscherinnen. Frauen entdecken, Männer kassieren.

Benannt wurde das Phänomen nach Matilda Joslyn Gage, einer US-Aktivistin, die schon 1870 schrieb, dass Frauen seit Jahrhunderten als „weniger fähig“ dargestellt werden – obwohl sie die Welt mitgestalten.

Beispiele dafür gibt’s viele:

- Lise Meitner, österreichische Physikerin, entdeckte die Kernspaltung – den Nobelpreis bekam aber ihr Kollege Otto Hahn.

- Rosalind Franklin lieferte die entscheidenden Daten zur DNA-Struktur – ausgezeichnet wurden Crick und Watson.

- Margaret Hamilton schrieb den Code für die Mondlandung – jahrzehntelang blieb sie unerwähnt.

Mehr Sichtbarkeit. Mehr Fairness.

Gesetze, Preise und Systeme sind komplex. Aber eines ist klar: Gleichstellung braucht Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen oder Anliegen zu Gleichstellung, Fairness oder Arbeitsgerechtigkeit hast, wende dich an die Expert:innen der AK Vorarlberg. Gemeinsam schaffen wir mehr Sichtbarkeit – und echte Fairness.

Warum das immer noch wichtig ist

Geschichtsbücher, Preise und Forschungssysteme wurden von Männern für Männer gemacht. Erst in den letzten Jahrzehnten ändert sich das langsam. Trotzdem prägt dieses „Männergedächtnis“ noch heute, wen die Gesellschaft als „genial“ wahrnimmt – und wen nicht.

Umso wichtiger: Die unsichtbaren Frauen müssen sichtbar gemacht werden. Nur wer sie kennt, kann sie zitieren, fördern – und die nächste Generation inspirieren.

Denn Wissenschaft lebt nicht nur von Entdeckungen, sondern auch von Anerkennung. Und die ist längst überfällig.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

26.9.2024

Bildung

Sieben bewegende Protestsongs

Musik ist Emotion und diese steckt auch in politischen und gesellschaftlichen Themen. Im Folgenden stellen wir sieben Protestsongs unserer Zeit vor, die sich genau diesen Thematiken widmen: soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Probleme, Menschenrechte und (politische) Reformen. Die Songs gehen nicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut – sie bewegen, inspirieren, regen zum Nachdenken an und fordern zum Handeln auf.

25.03.2025

Soziales

Vorarlbergs Frauen, die Geschichte mach(t)en

Elf Pionierinnen aus Vorarlberg, deren Leistung mehr Anerkennung verdient.

7.10.2025

Soziales

Kostenlose Binden und Tampons

Menstruation kostet. Aber nicht überall: Ab Oktober gibt es an 252 weiteren Schulen in Österreich kostenlose Tampons und Binden – ein wichtiger Schritt gegen Periodenarmut und für Gleichberechtigung.